La luce è un elemento fondamentale dell’esistenza umana, che incide su salute, sicurezza, produttività e benessere generale. Partendo dalla sua definizione fisica, passando per l’analisi del suo impatto sull’uomo e sul contesto lavorativo, fino ad arrivare ai criteri per qualificarla e alle disposizioni normative, emerge chiaramente come una corretta gestione dell’illuminazione sia indispensabile in ogni ambiente. Approfondire questi aspetti e applicare in modo consapevole le linee guida tecniche e legislative offre non solo benefici tangibili per i lavoratori, ma contribuisce anche a una migliore qualità della vita in generale.

Formazione by RIMSA

La luce e la qualità di illuminazione

Luce: elemento essenziale nella vita e al lavoro

1

Che cos’è la luce?

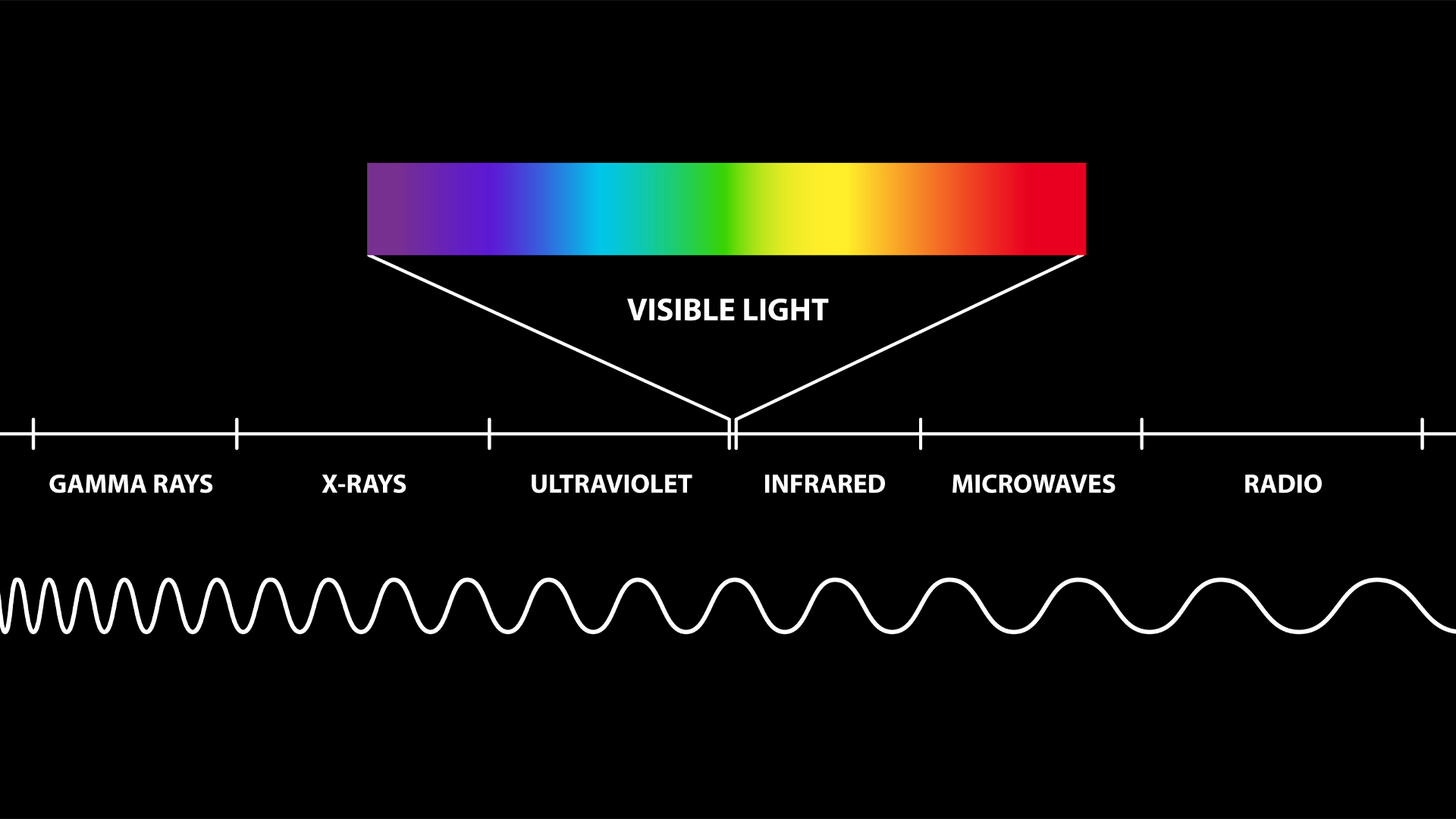

La luce è una forma di energia elettromagnetica che, in termini fisici, occupa una specifica porzione dello spettro elettromagnetico compreso tra l’infrarosso e l’ultravioletto. Quando parliamo di “luce” in senso comune, ci riferiamo soprattutto a quella parte dello spettro percepibile dall’occhio umano, che ci permette di vedere il mondo che ci circonda.

Ma la luce non è soltanto un fenomeno fisico: è anche una fonte di ispirazione, un elemento fondamentale per la vita e un oggetto di studio che coinvolge discipline diverse, dalla biologia all’arte, dall’ingegneria all’architettura. L’importanza di una definizione introduttiva della luce risiede nel fatto che essa non si riduce soltanto a un fascio di onde elettromagnetiche: la luce è anche un fenomeno complesso che può essere descritto in termini di fotoni, particelle prive di massa che trasportano energia. Questa natura doppia (onda-particella) ha affascinato gli scienziati e ha contribuito allo sviluppo di teorie fondamentali come la meccanica quantistica. Inoltre, la luce ci offre un ventaglio di possibilità che toccano la vita quotidiana in modo molto concreto: senza luce, infatti, non ci sarebbe vita sulla Terra, poiché la fotosintesi, processo essenziale per lo sviluppo di molti organismi, dipende proprio dalla luce solare.

Se da un lato ci basta sapere che la luce ci permette di vedere e di percepire colori, dall’altro è anche interessante notare come la natura della luce influisca su tanti aspetti dell’esistenza umana. Pensiamo, ad esempio, all’effetto che la luce naturale esercita sul nostro orologio biologico e al modo in cui l’illuminazione artificiale possa estendere le nostre attività oltre i limiti dettati dal tramonto. Le diverse sorgenti luminose, naturali o artificiali, producono anche differenti tonalità e intensità, influenzando non solo la percezione visiva ma anche l’umore e la produttività.

Per creare maggior interesse, vale la pena sottolineare che lo studio della luce non si limita alla scienza di base, ma si estende a campi molto pratici. L’illuminotecnica, per esempio, è la disciplina che si occupa di definire i parametri più idonei per garantire un certo livello di illuminamento negli ambienti interni ed esterni. L’evoluzione delle sorgenti luminose, dall’incandescenza ai LED di ultima generazione, mostra come sia possibile produrre luce in maniera sempre più efficiente, riducendo i consumi e avendo un impatto minore sull’ambiente.

Insomma, la luce non è soltanto una questione di fisica o di tecnica: è un elemento fondamentale per la vita umana e per il progresso della società. Comprendere la sua natura è il primo passo per apprezzare le implicazioni che ha sulla nostra salute, sul nostro umore, sulla nostra capacità di lavorare in modo ottimale e, in generale, sul nostro benessere. Questa prima introduzione serve dunque a suscitare curiosità e voglia di approfondire i temi che seguiranno nei prossimi capitoli, nei quali esploreremo l’importanza della luce per l’uomo, il suo impatto sul lavoro, le metodologie per valutarne la qualità e il quadro normativo che ne regola l’uso nei luoghi di lavoro.

2

Perché la luce è importante per l’uomo?

La luce riveste un ruolo cruciale nella vita dell’essere umano per svariati motivi, che spaziano dalla biologia alla psicologia, fino all’organizzazione sociale. Anzitutto, la presenza di luce naturale è fondamentale per la sintesi di vitamina D, un nutriente essenziale per la salute delle ossa e per numerosi processi fisiologici.

Senza un’esposizione adeguata alla luce solare, il corpo umano fatica a produrre questa vitamina, aumentando il rischio di patologie come l’osteoporosi e di disturbi legati al sistema immunitario.

Sul versante psicologico, la luce influenza direttamente l’umore e il benessere mentale. Studi scientifici hanno dimostrato che una corretta esposizione alla luce naturale aiuta a regolare il ritmo circadiano, ovvero l’orologio biologico che controlla i cicli di sonno e veglia. Chi passa molte ore in ambienti scarsamente illuminati o, al contrario, è esposto a fonti di luce artificiale intensa durante la notte, può sperimentare alterazioni del sonno e dell’equilibrio psicofisico. È noto, ad esempio, il “disturbo affettivo stagionale” (SAD), che colpisce alcune persone nei mesi invernali, quando la minor presenza di luce solare può portare a sintomi depressivi e calo di energia.

In ambito sociale e culturale, la luce ha assunto da sempre un significato simbolico. Molte tradizioni religiose e filosofiche associano la luce alla conoscenza, alla verità o alla divinità. Per secoli, la luce è stata considerata una metafora del progresso e dell’illuminazione spirituale. Ancora oggi, la capacità di “portare luce” in un ambiente o di “accendere” nuove idee ha una connotazione fortemente positiva e si traduce in un’attenzione costante a come gli spazi siano illuminati, sia nelle abitazioni che negli spazi pubblici.

Un ulteriore motivo per cui la luce è importante per l’uomo riguarda la sicurezza: le aree adeguatamente illuminate sono meno soggette a infortuni e crimini. Pensa, ad esempio, alle strade urbane o ai luoghi di lavoro in cui un’illuminazione scarsa potrebbe aumentare il rischio di incidenti o di comportamenti illeciti. Questa correlazione tra luce e sicurezza spinge progettisti, amministrazioni e aziende a investire in sistemi di illuminazione di qualità, che non siano solo in grado di garantire visibilità, ma che offrano anche una percezione di comfort e protezione.

Non va dimenticato l’aspetto estetico: la luce viene spesso utilizzata come strumento di design per valorizzare gli ambienti. L’utilizzo di luci direzionali, luci colorate o illuminazione d’accento può completamente trasformare un locale, rendendolo più accogliente, moderno o suggestivo. Anche negli spazi urbani, installazioni luminose e proiezioni artistiche hanno il potere di cambiare il volto di intere piazze, monumenti o facciate di edifici, creando atmosfere uniche e coinvolgenti.

In sostanza, la luce è un elemento vitale che impatta la fisiologia, la psicologia, la sicurezza e persino l’estetica della vita umana. Imparare a gestirla e a utilizzarla in modo consapevole è quindi fondamentale per promuovere il benessere e la qualità della vita, sia a livello individuale che collettivo. Nei prossimi capitoli, approfondiremo come la luce influenza in modo specifico il lavoro umano, come viene qualificata e quali leggi ne regolamentano l’utilizzo negli ambienti professionali.

3

Qual è l’impatto della luce sul lavoro dell’uomo?

La luce riveste un ruolo centrale nel contesto lavorativo, influenzando sia la produttività sia il benessere dei lavoratori. È ampiamente dimostrato che una buona illuminazione può migliorare la concentrazione, ridurre l’affaticamento visivo e incrementare il comfort negli spazi di lavoro.

Questo effetto si manifesta non solo negli uffici, ma anche nelle aree di produzione industriale, nei magazzini e in tutti quegli ambienti in cui l’attività umana richiede attenzione e precisione. La luce incide, infatti, sulla velocità di lettura, sulla capacità di rilevare difetti in una linea di produzione e, più in generale, sulla qualità delle performance lavorative.

Un aspetto spesso trascurato riguarda l’importanza di un’illuminazione adeguata nei turni notturni o in ambienti privi di luce naturale. Quando si lavora in condizioni di scarsa luminosità o di eccessiva luce artificiale durante le ore notturne, il corpo subisce uno sfasamento del ritmo circadiano. Ciò può portare a disturbi del sonno, stanchezza cronica e calo della concentrazione. Per questo motivo, molte aziende iniziano a implementare soluzioni di illuminazione dinamica, in grado di simulare il più possibile l’andamento della luce solare, contribuendo così a mantenere un equilibrio psicofisico più stabile nei dipendenti.

Oltre alla produttività, l’impatto della luce sul lavoro dell’uomo si misura anche in termini di sicurezza. Nei cantieri, negli impianti industriali e persino negli uffici, un’illuminazione inadeguata può aumentare il rischio di incidenti, infortuni e errori di valutazione. Se le aree di transito e gli spazi operativi non sono ben illuminati, diventa più probabile inciampare, non notare ostacoli o commettere errori nelle procedure.

Di conseguenza, un investimento in sistemi illuminotecnici di qualità contribuisce a ridurre i costi legati a infortuni e fermi produttivi, a vantaggio sia del lavoratore che dell’azienda. Altrettanto importante è il ruolo della luce nel favorire il benessere psicologico sul luogo di lavoro. Un ambiente piacevolmente illuminato, che sfrutta magari la luce naturale attraverso grandi finestre o lucernari, e che si integra con un’illuminazione artificiale progettata ad hoc, aiuta a creare un’atmosfera confortevole. Le persone che lavorano in uffici bui o mal illuminati tendono a sentirsi meno motivate, più irritabili e, in generale, meno soddisfatte. Di contro, spazi ben illuminati contribuiscono a ridurre stress e tensioni, favorendo la collaborazione e il dialogo tra colleghi.

Infine, non va dimenticato che la scelta della fonte luminosa influisce anche sull’efficienza energetica e sui costi di gestione di un edificio. Oggi, molte realtà aziendali stanno adottando soluzioni a LED e sistemi di controllo automatizzato in grado di modulare l’intensità della luce a seconda della presenza di persone o della quantità di luce naturale disponibile. Queste tecnologie non solo riducono i consumi, ma offrono anche una luminosità più costante e confortevole, a tutto vantaggio del benessere dei dipendenti e dell’immagine dell’azienda in termini di sostenibilità ambientale.

In conclusione, il fattore “luce” è determinante per la qualità del lavoro: una corretta progettazione dell’illuminazione, sia naturale che artificiale, incide in modo significativo sulla salute psicofisica, sulla sicurezza e sulla produttività del personale. Nei prossimi paragrafi vedremo come si possa qualificare la luce in base a caratteristiche specifiche e quali siano gli standard normativi da rispettare per garantire condizioni ottimali nei diversi contesti lavorativi.

4

Come possiamo qualificare la luce?

Le moderne ricerche e innovazioni in campo illuminotecnico hanno messo in evidenza tre parametri imprescindibili per valutare la qualità della luce: l’intensità luminosa, la fedeltà di riproduzione dei colori e la temperatura di colore. Sebbene vengano spesso citati singolarmente, questi fattori non possono essere considerati in modo isolato: sono infatti interdipendenti e concorrono a creare un’esperienza visiva confortevole, produttiva e, in alcuni contesti specifici, perfino terapeutica.

Quando si parla di “qualità della luce” non esiste un singolo parametro capace di definirla in modo assoluto. Piuttosto, la luce può essere valutata attraverso una serie di caratteristiche fondamentali che ne determinano l’impatto visivo e l’efficacia in un determinato ambiente.

Intensità luminosa

L’intensità luminosa, spesso espressa in lumen o lux a seconda del contesto, indica la quantità di luce emessa o presente in un ambiente. Una corretta intensità luminosa è essenziale per garantire visibilità e comfort visivo. Tuttavia, più intensità non significa necessariamente migliore qualità, poiché un eccesso di luce può causare abbagliamenti, affaticamento visivo e spreco energetico. Per questo motivo, si tende a progettare l’illuminazione tenendo conto delle specifiche necessità dello spazio: un ufficio, ad esempio, avrà requisiti diversi da un magazzino o da un’area espositiva.

Approfondisci

Definizione e parametri di misura

L’intensità luminosa rappresenta la quantità di luce emessa (o percepita) in un determinato spazio o direzione, e può essere espressa tramite diversi parametri. Tra i più comuni troviamo:

– Flusso luminoso (lumen, lm): misura la potenza luminosa complessivamente emessa da una sorgente in tutte le direzioni.

– Illuminamento (lux, lx): indica quanti lumen cadono su una superficie di 1 m² (1 lux = 1 lumen/m²). È il parametro più utilizzato in ambito lavorativo e abitativo, poiché descrive quanto “luce” effettivamente si riceve su una determinata area.

– Intensità luminosa (candela, cd): esprime il flusso luminoso per unità di angolo solido e fornisce un’informazione utile a descrivere il comportamento direzionale di una sorgente.

Evoluzione del metodo di calcolo

Un tempo, la misurazione dell’intensità luminosa si affidava principalmente ai tradizionali luxmetri, dispositivi che rilevavano la luce incidente su una fotocellula. Con l’avvento dei LED e di altre sorgenti ad alta efficienza, si è reso necessario un approccio più sofisticato, in cui rientrano le misure fotometriche in laboratorio e le simulazioni computerizzate. Questi metodi considerano la distribuzione fotometrica, l’effetto dell’angolo di emissione e persino il comportamento spettrale della sorgente.

Oggi, software di calcolo illuminotecnico (come Dialux o Relux) permettono di importare i file fotometrici (IES, LDT) forniti dai produttori e di simulare in modo preciso come la luce si distribuisce in uno spazio, valutando sia l’illuminamento medio sia l’uniformità e il rischio di abbagliamento (UGR).

Critiche e possibili migliorie

– Semplice intensità vs. percezione umana: i dati puramente fotometrici non sempre rispecchiano la percezione soggettiva, che può essere influenzata da fattori come il contrasto o la luminosità di sfondo.

– Effetti biologici: l’illuminamento medio e la “quantità” di luce non considerano l’impatto sul ciclo circadiano o sulle funzionalità visive in condizioni specifiche (ad esempio illuminazione notturna).

– Filtri e sensibilità spettrale: gli strumenti di misura sono spesso tarati sulla curva di sensibilità dell’occhio umano in condizioni di luce diurna (curva fotopica, V(λ)). Questo può portare a incongruenze nella valutazione di fonti ricche di componenti nell’infrarosso o nell’ultravioletto, e di quelle che emettono una parte significativa del loro spettro in bande non ottimali per la visione umana.

In risposta a queste criticità, la ricerca sta cercando di integrare nuovi indici che tengano conto anche delle componenti biologiche e psico-fisiche dell’illuminazione. Tuttavia, i parametri standard (lumen, lux e candela) restano ancora oggi il punto di riferimento fondamentale per la progettazione illuminotecnica.

Resa cromatica (CRI)

La resa cromatica, spesso indicata con l’indice CRI (Color Rendering Index), misura la capacità di una sorgente luminosa di restituire fedelmente i colori degli oggetti rispetto a una sorgente di riferimento (normalmente la luce solare). Un CRI elevato (vicino a 100) implica una riproduzione cromatica pressoché naturale, mentre valori più bassi possono alterare le tonalità dei colori. In ambienti dove la distinzione cromatica è fondamentale – ad esempio in studi di design, laboratori di verniciatura o reparti medici – è prioritario scegliere sorgenti luminose con elevato CRI.

Approfondisci

Definizione e metodi di valutazione

La fedeltà cromatica indica quanto accuratamente una sorgente luminosa consenta di percepire i colori di un oggetto rispetto a una sorgente di riferimento, tipicamente la luce solare o un corpo nero a una certa temperatura di colore. Il parametro più noto è il CRI (Color Rendering Index). Calcolato originariamente confrontando la resa di otto o quattordici campioni di colore con quella di una sorgente ideale, il CRI fornisce un valore su scala da 0 a 100, dove 100 corrisponde alla resa cromatica di riferimento (molto vicina alla luce naturale).

Oltre al CRI, si sono affermati altri metodi come il CQS (Color Quality Scale) e, più recentemente, lo IES TM-30, che si propone di fornire un quadro più complesso e articolato della qualità cromatica. Quest’ultimo prende in considerazione fino a 99 campioni di colore, andando oltre le limitate scale dei sistemi precedenti.

Evoluzione del metodo di calcolo

In passato, le sorgenti luminose erano principalmente alogene o fluorescenti, il cui spettro era più semplice da comparare con uno standard. Con la diffusione dei LED, caratterizzati da spettri di emissione multibanda, l’algoritmo CRI ha iniziato a mostrare limiti nel rappresentare la resa cromatica reale di questi nuovi dispositivi. Alcune tonalità, soprattutto i rossi profondi (R9) e i verdi saturi, non venivano valutate correttamente.

Per correggere queste lacune, si è passati a considerare un numero maggiore di campioni di colore e a introdurre sistemi di calcolo più completi, in grado di evidenziare meglio le differenze spettrali. Nel caso di IES TM-30, ad esempio, vengono forniti due indici principali: Rf (fidelity index), che misura la fedeltà cromatica media, e Rg (gamut index), che descrive il volume del gamut rispetto allo standard.

Critiche e possibili migliorie

– Indice unico o multiplo?: se da un lato avere un numero maggiore di indici (Rf, Rg, R9, ecc.) migliora l’accuratezza, dall’altro rende più complesso il confronto immediato tra prodotti.

– Contestualizzazione: i valori di resa cromatica andrebbero contestualizzati all’uso specifico (sale operatorie, ambienti domestici, negozi di abbigliamento, ecc.). Un CRI elevato non è necessariamente indispensabile in tutti i settori, mentre in altri (come quello medicale) è un requisito fondamentale.

– Spettro vs. CRI: il CRI e gli altri indici basati su confronto spettrale non always riflettono la percezione soggettiva dei colori in condizioni diverse (ad esempio, illuminazione combinata naturale-artificiale).

RIMSA, come molti altri produttori all’avanguardia, adatta le proprie soluzioni in base a questi aggiornamenti, puntando a fornire dispositivi in grado di mantenere un equilibrio tra efficienza energetica e resa cromatica di alto livello.

Temperatura di colore

Il termine “aromaticità” è un po’ inusuale in ambito illuminotecnico, ma possiamo interpretarlo come la capacità di una luce di creare un’atmosfera, una sensazione particolare in chi la vive. In campo tecnico, ci si riferisce spesso alla temperatura di colore (espressa in Kelvin) per distinguere tra luci più calde (sotto i 3000 K) e luci più fredde (sopra i 5000 K). Una luce calda tende a essere più rilassante e accogliente, mentre una luce fredda viene percepita come più energizzante e adatta alla concentrazione. La scelta della temperatura di colore influenza, quindi, non solo l’aspetto estetico di un ambiente, ma anche la sensazione psicologica di chi lo abita.

Approfondisci

Definizione e metodi di valutazione

La temperatura di colore (CCT, Correlated Color Temperature) espressa in Kelvin (K) indica se la luce appare “calda” (valori bassi, circa 2700-3000 K), “neutra” (intorno a 4000 K) o “fredda” (5000 K e oltre). Il concetto nasce dal test del corpo nero riscaldato: un ipotetico radiatore ideale (corpo nero) che, scaldandosi, emette radiazione luminosa il cui colore varia dal rosso-arancio al bianco-azzurro. La curva di Planck descrive la relazione tra la temperatura del corpo nero e la tonalità di luce emessa.

Tuttavia, per le sorgenti reali (LED, alogene, fluorescenti, ecc.), la temperatura di colore è solo “correlata” (da cui il nome CCT) a quella del corpo nero, perché lo spettro emesso non coincide perfettamente con quello di un radiatore ideale. A questa discrepanza fa riferimento il DUV (Delta u,v), un indice che misura lo scostamento dello spettro reale dalla curva di Planck. Valori di DUV positivi indicano un leggero spostamento verso una tinta verde, mentre valori negativi si avvicinano più a un tono rosa/violaceo.

Evoluzione del metodo di calcolo

Lo schema classico si basa sulle coordinate tricromatiche (x, y) o (u, v) nello spazio colore CIE. In passato, con le lampade a incandescenza o alogene, si aveva uno spettro continuo che si avvicinava di più al corpo nero. Con l’avvento delle lampade fluorescenti e poi dei LED, si è visto come la distribuzione spettrale potesse creare dei picchi di emissione in certe bande, alterando la percezione visiva nonostante il CCT nominale fosse, ad esempio, di 4000 K.

Per rendere più accurata la valutazione, si è fatto ricorso al DUV, che indica quanto la sorgente sia “sopra” o “sotto” la curva di Planck. Un CCT di 4000 K con DUV elevato potrebbe apparire più “verdastro” o “rosato” a occhio nudo, influenzando l’armonia cromatica di un ambiente.

Critiche e possibili migliorie

– CCT non basta: definire la luce come “3000 K” o “5000 K” risulta riduttivo, perché non chiarisce in che modo lo spettro influenzi la percezione cromatica.

– DUV spesso ignorato: pur essendo disponibile, il DUV è raramente comunicato ai consumatori, portando a possibili discordanze tra la temperatura di colore dichiarata e quella effettivamente percepita.

– Influenza psicologica e biologica: una luce con CCT “freddo” (5500-6500 K) può stimolare la vigilanza e la concentrazione, ma risultare inopportuna in contesti di relax. Tuttavia, la semplice scelta del “colore” non risolve completamente il problema, perché anche l’intensità, la resa cromatica e l’uniformità d’illuminazione giocano un ruolo determinante.

Interdipendenze tra i valori

Perché è importante considerarli insieme?

– Esperienza visiva complessiva: un’elevata intensità luminosa con una scarsa resa cromatica può risultare innaturale, così come una luce ben bilanciata dal punto di vista spettrale ma insufficiente in termini di lux non garantisce la giusta visibilità.

– Salute e benessere: l’effetto combinato di CCT, CRI e illuminamento può influenzare il comfort visivo, il ritmo circadiano e l’umore di chi vive o lavora in un ambiente illuminato artificialmente.

– Ottimizzazione energetica: l’uso di LED ad alta efficienza consente di ottenere buoni livelli di illuminamento riducendo i consumi, ma la qualità cromatica può risentirne se il progetto illuminotecnico non è curato nei dettagli (ad esempio, scelta di chip LED con spettro ottimizzato).

Critiche e prospettive future

– Mancanza di un indice globale: al momento non esiste un unico parametro in grado di sintetizzare intensità, resa cromatica e temperatura di colore in un solo valore comprensibile a tutti. Ciò complica sia la selezione dei prodotti sia la divulgazione delle informazioni ai non addetti ai lavori.

– Approccio olistico: la tendenza futura è verso un metodo di valutazione più olistico, che includa anche fattori come l’abbagliamento (UGR), la componente biologica (melanopico) e il comfort psicologico.

– Ricerca avanzata: le aziende di riferimento, come RIMSA, continuano a investire in strumenti di simulazione e misurazione che vanno oltre i parametri tradizionali, integrando l’analisi spettrale dettagliata e l’automazione smart (controlli intelligenti che variano intensità e temperatura di colore nel corso della giornata).

Un unico parametro sarebbe auspicabile?

Sarebbe certamente comodo avere un unico indice capace di racchiudere tutte queste dimensioni (intensità, resa cromatica, temperatura di colore), ma al momento non esiste uno standard universalmente accettato che le integri in un solo valore. Nel tempo sono stati proposti diversi approcci per valutare la cosiddetta “qualità della luce”, includendo parametri come l’efficienza luminosa, l’abbagliamento (UGR – Unified Glare Rating) e persino l’impatto biologico (ad esempio l’indice circadiano). Tuttavia, ciascuna di queste misure si focalizza su aspetti specifici e nessuna offre una visione onnicomprensiva.

Inoltre, la percezione della luce è fortemente soggettiva e dipende dal contesto: un’illuminazione ideale per un negozio di abbigliamento potrebbe non essere altrettanto soddisfacente per uno studio medico o un ristorante. Questa complessità rende ancora più difficile definire un parametro universale di “qualità”.

È proprio per queste ragioni che i professionisti dell’illuminotecnica, gli architetti e gli ingegneri illuminotecnici lavorano con più valori e standard, scegliendo di volta in volta quello più adatto alle esigenze di ciascun progetto. La valutazione multidimensionale della luce permette di ottenere soluzioni più flessibili e, in definitiva, più vicine alle necessità reali di chi utilizza quegli spazi.

5

Cosa prevede la normativa sul livello di illuminamento nei luoghi di lavoro?

La normativa relativa ai livelli di illuminamento nei luoghi di lavoro è stata introdotta e affinata nel tempo per garantire salute, sicurezza e comfort ai lavoratori. In Italia, come in molti altri Paesi dell’Unione Europea, esistono norme tecniche e disposizioni legislative che stabiliscono standard minimi di illuminamento per diverse tipologie di attività.

Questi standard non sono solo raccomandazioni, ma veri e propri obblighi di legge che i datori di lavoro devono rispettare per evitare sanzioni e, soprattutto, per salvaguardare il benessere dei propri dipendenti.

Una delle principali referenze normative a livello europeo è costituita dalle norme EN (Europäische Norm), che vengono poi recepite a livello nazionale. In Italia, il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) affronta anche la questione dell’illuminazione, rimandando spesso a standard tecnici più dettagliati, come ad esempio le norme UNI EN 12464-1 e UNI EN 12464-2, che definiscono i requisiti illuminotecnici per gli ambienti di lavoro interni ed esterni. Queste norme specificano, tra l’altro, i valori minimi di illuminamento (espressi in lux) per uffici, aule scolastiche, aree di produzione, corridoi e molte altre tipologie di spazi lavorativi.

Oltre ai livelli di illuminamento, le normative considerano anche altri parametri fondamentali, come l’uniformità della luce, il controllo dell’abbagliamento (UGR) e la resa cromatica (CRI). Garantire un’illuminazione uniforme in tutto l’ambiente è importante per evitare zone d’ombra e per ridurre il rischio di incidenti dovuti a differenze di luminosità troppo marcate. Il controllo dell’abbagliamento, invece, impedisce che fonti luminose troppo intense o mal posizionate possano causare fastidio visivo o diminuire la concentrazione. Per quanto riguarda la resa cromatica, le normative suggeriscono in certi ambiti professionali (sanità, grafica, industria alimentare) di utilizzare sorgenti con CRI elevato, in modo da migliorare la precisione di alcune operazioni e garantire la corretta distinzione dei colori.

Un ulteriore aspetto che le normative in ambito illuminotecnico stanno iniziando a considerare sempre più seriamente è l’impatto biologico della luce. Numerose ricerche hanno evidenziato come l’esposizione a specifiche lunghezze d’onda possa influenzare la produzione di melatonina e, di conseguenza, i ritmi sonno-veglia e lo stato di allerta dei lavoratori. Le nuove linee guida tendono perciò a suggerire, specialmente per i turni notturni o per ambienti privi di luce naturale, l’utilizzo di sistemi dinamici che modulino l’intensità e la temperatura di colore della luce nel corso della giornata lavorativa.

Infine, è importante ricordare che il rispetto della normativa non è solo un dovere legale, ma una scelta strategica per le aziende. Un’illuminazione adeguata riduce il rischio di infortuni, favorisce la produttività e contribuisce al benessere psico-fisico del personale. Di conseguenza, investire in soluzioni illuminotecniche conformi e ben progettate significa diminuire i costi legati a malattie professionali e turnover, oltre a migliorare la reputazione aziendale. In definitiva, la normativa sui livelli di illuminamento nei luoghi di lavoro non è che la formalizzazione di principi di buon senso e di buone pratiche, atti a creare ambienti di lavoro più sicuri, confortevoli e, in ultima analisi, più efficienti.